鼻づまりとその治療法

鼻づまりは鼻水と並んで耳鼻咽喉科の症状の中でも一般的な症状の一つです。しかし、その原因には色々あり、したがってその対処法、治療法も様々です。

ここでは鼻づまりとその治療法について詳しく解説します。

鼻づまりの原因

1:鼻の粘膜が腫れる

鼻の入り口から1cmほどまでは皮膚ですが、そこから後方は粘膜です。粘膜は皮膚や筋肉以上に簡単に腫れたり縮んだりしやすい性質を持っています。

鼻の入り口から1cmほどまでは皮膚ですが、そこから後方は粘膜です。粘膜は皮膚や筋肉以上に簡単に腫れたり縮んだりしやすい性質を持っています。

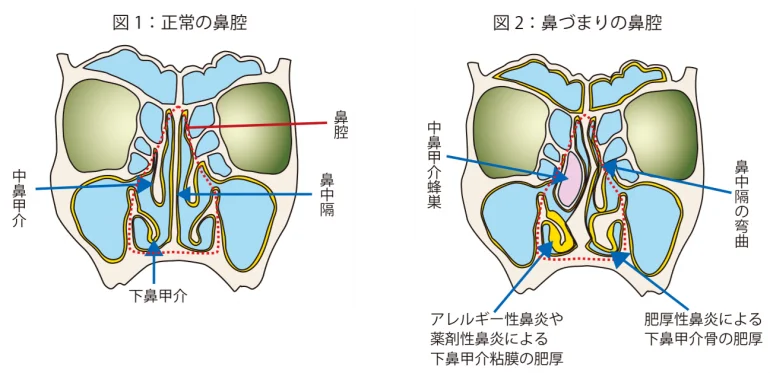

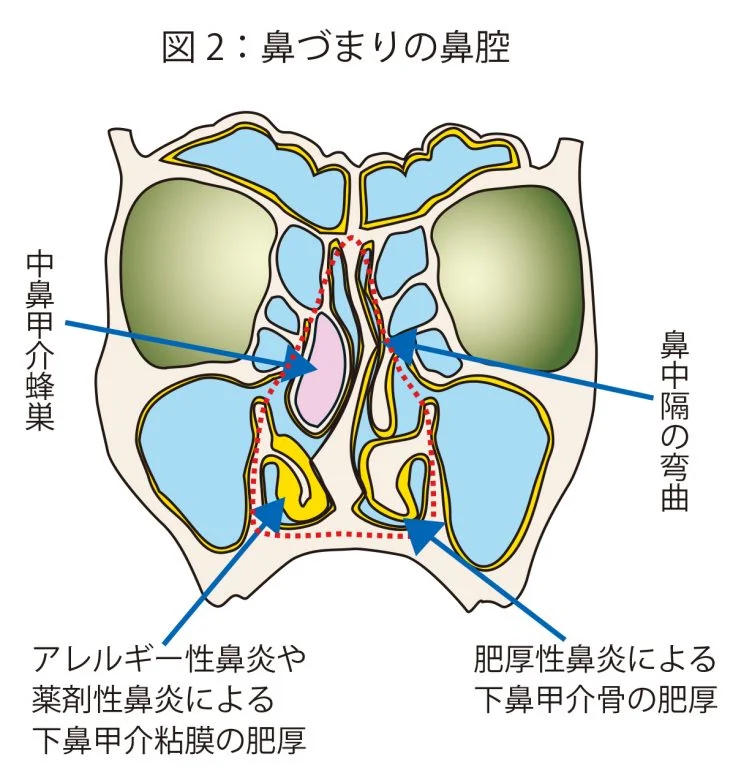

最も入り口に近い部分に下鼻甲介という棚状の突起物があります。(図1)

下鼻甲介の粘膜は体の他の部位とは異なった特徴があり洞様血管という血流の豊富な血管があります。この血管は交感神経の興奮で縮まり副交感神経の興奮で拡張します。したがって運動したり怒ったり、体が興奮状態にあるときには血管が縮むので下鼻甲介は小さくなり鼻が通りやすく、逆に食後で安静にしたり、リラックスしている時、眠りについたときなどは血管が拡張して下鼻甲介が腫れて鼻が詰まりやすくなります。

アレルギー性鼻炎や薬剤性鼻炎、肥厚性鼻炎ではこの部位が腫れます(図2)。

1-A アレルギー性鼻炎

アレルギー性鼻炎では下鼻甲介の粘膜が浮腫状(むくんだように)腫れます。

アレルギー性鼻炎では下鼻甲介の粘膜が浮腫状(むくんだように)腫れます。

花粉やハウスダストなどの抗原が下鼻甲介粘膜に付着するとアレルギー反応が起こりヒスタミンなどの化学伝達物質が放出され血管を拡張させます。

また、この刺激は脳を介して副交感神経を興奮させ、さらに血管を拡張させます。

温度変化などの刺激でも副交感神経を興奮させるので寒暖差アレルギーでも粘膜が腫れます。

1-B 薬剤性鼻炎

市販の点鼻薬や病院で処方される点鼻薬でも純粋なステロイド点鼻薬以外ではほぼ血管収縮剤が含まれています。この成分は血管を収縮させるので一時的には粘膜が縮んで鼻が通ります。

しかしその作用は3~4時間くらいと一時的であり頻用すると徐々に効果が薄れてきます。しかも人間の体は薬で押さえようとするとそれに抵抗するように働くので血管収縮剤の使いすぎはむしろ血管が増え、太くなっていくので粘膜の腫れが悪化していきます。そうなるとむしろ慢性的な鼻づまりになります。

1-C 肥厚性鼻炎

下鼻甲介は内側が骨、外側が粘膜です。そのどちらが厚くても下鼻甲介全体として腫れるので肥厚性鼻炎と称します。

アレルギー性鼻炎や薬剤性鼻炎では外側の粘膜が腫れますが図のように内側の骨が厚い場合もあります。

2:骨の構造に問題がある

鼻の中には上で述べた下鼻甲介以外に中鼻甲介、鼻中隔といった構造物があります。これらの構造に問題がある場合も鼻の中が狭くなって鼻づまりの原因となります。

2-A 鼻中隔弯曲症

他のページでも詳しく説明しておりますが鼻中隔とは左右の鼻を分けるしきいの様な構造物で両側を粘膜で覆われています。

鼻中隔は一枚の骨ではなくて鼻中隔軟骨と篩骨垂直板(しこつすいちょくばん)、鋤骨(じょこつ)という骨がつながってできており、骨の成長とともに脳の重さが加わって互いの接合部でひずみが生じて曲がると言われています。

鼻中隔の曲がりが強いと鼻の中が狭くなるので鼻づまりが起こります(図2)。

2-B 中鼻甲介蜂巣

中鼻甲介は下鼻甲介の上方、後方に存在する棚状の突起物で副鼻腔出口の近くにあり、これが腫れると鼻づまりが起こりやすくなると共に副鼻腔炎が起こりやすくなります。

中鼻甲介は下鼻甲介の上方、後方に存在する棚状の突起物で副鼻腔出口の近くにあり、これが腫れると鼻づまりが起こりやすくなると共に副鼻腔炎が起こりやすくなります。

通常の中鼻甲介は一枚の板状の骨の表面が粘膜で覆われていますが、発生から成長の段階でこの骨の中が風船状に膨らみ腫れる場合があります。これが中鼻甲介蜂巣ですが、膨らみの程度が強いと鼻づまりの原因になります。

また、表面の粘膜は副鼻腔炎などでポリープ状に腫れる場合もあります(図2)。

3:ポリープ(鼻茸)ができる

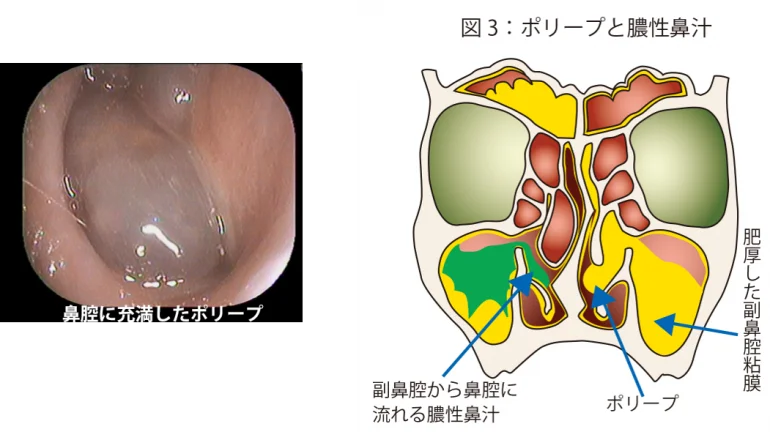

副鼻腔炎になると上顎洞や篩骨洞といった副鼻腔内部の粘膜が腫れてきます。さらに高度になると副鼻腔に収まりきれなくなった粘膜が鼻腔との小さな交通路を通して鼻の中にまで飛び出してきます。これがポリープで多くは中鼻道に出現しますが、嗅裂と呼ばれる臭いの道を塞ぐように大きくなる場合や、鼻の中全体に広まる場合もあります(図3)。

副鼻腔炎になると上顎洞や篩骨洞といった副鼻腔内部の粘膜が腫れてきます。さらに高度になると副鼻腔に収まりきれなくなった粘膜が鼻腔との小さな交通路を通して鼻の中にまで飛び出してきます。これがポリープで多くは中鼻道に出現しますが、嗅裂と呼ばれる臭いの道を塞ぐように大きくなる場合や、鼻の中全体に広まる場合もあります(図3)。

特に好酸球性副鼻腔炎と呼ばれるタイプの副鼻腔炎ではポリープができやすく。それも嗅裂にできやすいと言った特徴があります。

4:腫瘍ができる

ポリープ(鼻茸)は炎症に伴う粘膜の肥厚ですが、腫瘍はある種の細胞が異常に増えてかたまりになったもので炎症が原因ではありません。

ただし、腫瘍と言ってもすなわちすべてが「がん」ではなくて腫瘍にも直接命に関わらない良性腫瘍もあり、周囲を壊しながら広がったり(浸潤),離れたところに飛び移ったり(転移)する悪性腫瘍もあります。鼻の中の腫瘍は一見するとポリープとの見分けが困難な場合も多く、最終的には一部を取って調べなければ診断がつかない場合も多いですが、CTなどで骨の破壊があったような場合は悪性腫瘍を疑います。

腫瘍にも様々な種類がありますが代表的なものを説明します。

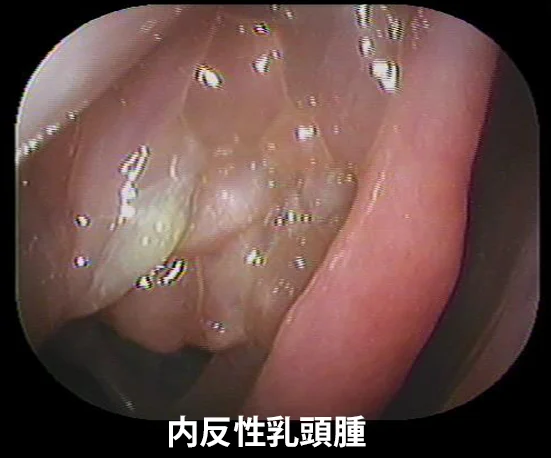

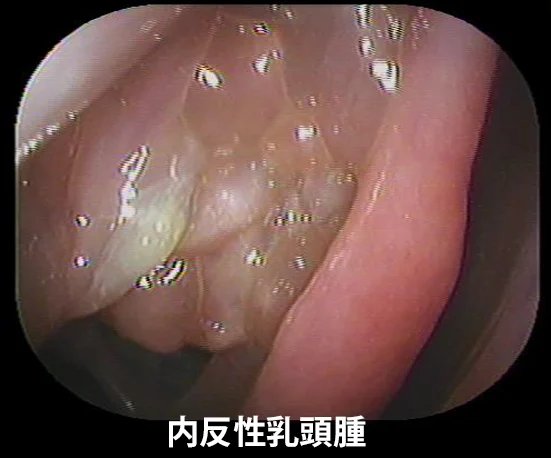

4-A 内反性乳頭腫

内反性乳頭腫は比較的頻度の高い腫瘍で、その表面はやや凹凸が目立つものもありますが、見た目は炎症性のポリープと鑑別が難しく、副鼻腔炎を伴うことも多いので摘出したものを病理学的に調べて初めて診断がつく場合も珍しくありません。

内反性乳頭腫は比較的頻度の高い腫瘍で、その表面はやや凹凸が目立つものもありますが、見た目は炎症性のポリープと鑑別が難しく、副鼻腔炎を伴うことも多いので摘出したものを病理学的に調べて初めて診断がつく場合も珍しくありません。

分類上は良性の腫瘍ですが内部に一部悪性の成分を持っていたり、再発しやすく、再発時には悪性になる場合もありますので定期的な観察が必要です。

4-B 嗅神経芽細胞腫

嗅神経芽細胞腫は中鼻甲介と鼻中隔の間の嗅裂上皮から発生する腫瘍で比較的珍しい腫瘍です。大きくなると鼻づまり、鼻血、嗅覚障害などが起こります。

嗅神経芽細胞腫は中鼻甲介と鼻中隔の間の嗅裂上皮から発生する腫瘍で比較的珍しい腫瘍です。大きくなると鼻づまり、鼻血、嗅覚障害などが起こります。

手術で完全に切除した上で放射線治療や化学療法などが必要になることがあります。

4-C 扁平上皮癌

鼻・副鼻腔の癌のなかで組織学的に最も多いのが扁平上皮癌です。

上顎洞粘膜から発生することが多く、初期には無症状ですが鼻の中に増大してくると鼻づまりや鼻血、悪臭を伴った鼻水などの症状が出ます。さらに大きくなると頬部の腫れや顔面の痛み、眼球の突出などの症状も起こりえます。

治療は手術療法、放射線療法、及び化学療法を組み合わせて行います。

5:粘調な鼻水

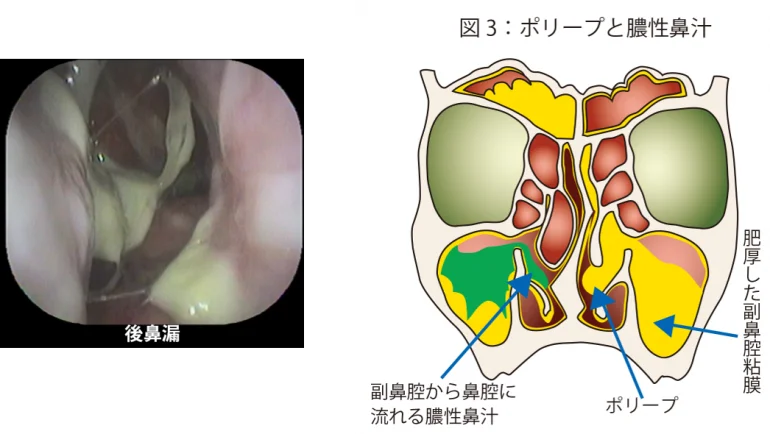

鼻水がさらさらではなく、粘調なものが奥にたまっても鼻づまりの原因になります。最も一般的なものは副鼻腔炎に伴う膿性の鼻汁です。

鼻水がさらさらではなく、粘調なものが奥にたまっても鼻づまりの原因になります。最も一般的なものは副鼻腔炎に伴う膿性の鼻汁です。

副鼻腔炎の鼻汁は前方から鼻の外に出るより、後方に流れてのどの方へと流れる後鼻漏となる場合が多く、鼻をかんでも奥の方にたまっているのはかみ切れず、鼻づまりの原因になります。

膿性の鼻汁が多い場合は細菌感染による急性副鼻腔炎を疑います。さらに粘調でスライム状の場合は好酸球性副鼻腔炎に伴うムチンと呼ばれる分泌物の場合もあります。(図3)

鼻づまりの治療

1:鼻の粘膜が腫れる

下鼻甲介の粘膜が腫れるアレルギー性鼻炎や薬剤性鼻炎、肥厚性鼻炎ではまず薬物療法を行うことが多いでしょう。

アレルギー性鼻炎であれば抗ヒスタミン剤やステロイド点鼻薬、肥厚性鼻炎ではそれらに加えて血管収縮薬などが用いられます。

ただし、血管収縮薬の乱用は薬剤性鼻炎原因にもなりますので使いすぎは避けて、薬剤性鼻炎になれば血管収縮薬から離脱するためにステロイド点鼻薬などに切り替えていきます。

薬物療法が無効な場合や薬に頼りたくない場合は手術療法もあります。

下鼻甲介の粘膜表面をレーザーや高周波で焼灼(焼く)するいわゆるレーザー手術は粘膜を収縮させるので鼻づまりの軽減が期待できます。

ただし粘膜の肥厚は高度な場合やアレルギーの強い場合はレーザー手術では十分な効果がでない場合もあります。その場合は後鼻神経切断術や粘膜下下鼻甲介切除術の適応になります。

詳しくは「アレルギー性鼻炎の手術」や「後鼻神経切断術」をご参照下さい。

2:骨の構造に問題がある

鼻中隔弯曲症や中鼻甲介蜂巣など骨の構造に問題がある場合は基本的には薬は無効で手術が必要になります。

鼻中隔弯曲症に関しては「鼻中隔弯曲症の手術」をご参照下さい。

中鼻甲介蜂巣が大きく鼻づまりの原因となっている場合は副鼻腔側の中鼻甲介を一部切除して空気の通り道を作ります。

3:ポリープ(鼻茸)ができる

ポリープは基本的には副鼻腔炎に伴うものですので治療も副鼻腔炎の治療に準じます。

まずマクロライド系の抗菌薬を少量長期に使う薬物療法やステロイド点鼻薬などを用います。

ただしポリープを伴う副鼻腔炎は高度の場合が多く、薬剤抵抗性の事も少なくありません。ポリープがある程度まで小さくなっても完全には消失しないことや、一度小さくなっても風邪などをきっかけに再び大きくなることもよく見られます。その場合はやはり切除が必要になります。

ただしポリープは副鼻腔粘膜の肥厚が高度になって鼻腔まで飛び出してきているものですので一部のみ切っても一時的に鼻づまりは良くなりますが、またすぐに大きくなって再発します。基本的にはポリープの部分のみではなく肥厚した副鼻腔粘膜も同時に手術する必要があります「副鼻腔炎の手術」。

また好酸球性副鼻腔炎では体質的にポリープが再発しやすい事も知られています。

手術をした後も副鼻腔を洗浄したり、局所に薬を注入したり、術後の再発予防が重要です「好酸球性副鼻腔炎」。

4:腫瘍ができる

腫瘍はその悪性度や組織型によって必要な治療が異なります。

腫瘍はその悪性度や組織型によって必要な治療が異なります。

内反性乳頭腫の場合は初回手術で完全に摘出されていれば経過観察で大丈夫ですが、一部が残っていたり、再発する場合は腫瘍とそれが付着する骨の一部まで合わせて切除する必要もあります。嗅神経芽細胞腫や扁平上皮癌などの場合は腫瘍の完全切除に加えて放射線療法や化学療法を行うのが一般的です。

また腫瘍の種類によっては外科的に切除するより全身の化学療法の方が有効なタイプもあります。

5:粘調な鼻水

急性副鼻腔炎に伴う膿性鼻汁が多い場合は抗菌薬で改善される場合が多いです。細菌の種類に適した抗菌薬を用いて、同時に鼻汁の吸引やネブライザーなどの局所治療も行います。

好酸球性副鼻腔炎に伴うムチンの場合はステロイドが有効となる場合があります。同時に生理食塩水による鼻洗浄や局所処置も行います。

鼻づまりに関するQ&A

鼻づまりの一般的な原因は何ですか?

鼻づまりの主な原因は、風邪やインフルエンザ、アレルギー、血管運動性鼻炎、副鼻腔炎、ポリープ、鼻腔の構造的な問題などが挙げられます。

鼻づまりの症状はどのようなものがありますか?

鼻づまりにとともによく起こる症状は、鼻が詰まる感じ、頭痛、鼻水、くしゃみ、鼻づまりによる呼吸困難、匂いの感じ方の低下などがあります。

鼻づまりが長期間続いている場合、手術が必要になることはありますか?

はい、ほとんどの鼻づまりの原因は手術によって改善されます。

アレルギー性鼻炎、血管運動性鼻炎、鼻中隔の歪みや鼻腔のポリープ、副鼻腔炎など、薬物療法やその他の治療が効果的でない場合に手術治療を検討することがあります。

鼻づまりの手術の効果は永続的なのでしょうか?

鼻づまりの手術の効果は個人によって異なりますが、多くの患者さんにとって改善が永続的であり、鼻づまりが再発することは少ないです。

ただし、アレルギーや他の疾患によって再び鼻づまりが現れることもあるため、悪化時は診察を受ける必要があります。

鼻づまりの手術の種類は何がありますか?

鼻づまりの手術には、鼻中隔矯正術、下鼻甲介手術などの鼻腔形態を改善する手術、後鼻神経切断術による神経を介しての粘膜の腫れを抑える手術、内視鏡下で行う副鼻腔炎手術、(ポリープ切除も含む)、レーザー手術などの鼻粘膜焼灼術などがあります。

手術の種類は患者さんの状態や原因に応じて選択されます。

参考

このページでは院長・川村が多数の手術や臨床経験に基づいた少し専門的な症状や病気の解説、学会などで得られた最新の知見など少し深い内容を追加していきたいと思います。やや専門的で難しい部分もあるかもしれませんが、症状や病気の詳しい内容を知りたい方には参考にしていただけると思います。

監修医師

| 医院名 | 北東大阪耳鼻咽喉科 鼻・副鼻腔手術クリニック |

|---|---|

| 院長名 | 川村繁樹 |

| 資格 | 医学博士 関西医科大学耳鼻咽喉科・頭頚部外科 特任教授 身体障害者福祉法第15条指定医 |