鼻水は鼻の症状の中でも最も一般的です。

鼻水は鼻の症状の中でも最も一般的です。

では鼻水の色に注目したことがあるでしょうか?普段はほとんど鼻水が出ない方もおられるでしょうし、花粉症などでは透明な鼻水が大量に出る場合もあるでしょう。

でも黄色い鼻水はどうでしょうか?今回は黄色い鼻水の原因とその治療法についてお話します。

原因疾患について

1:感冒、上気道炎

感冒、もっと一般的には鼻風邪とも言いますが正確には急性上気道炎と呼びます。

急性上気道炎とは、ウイルスなどに感染したことで上気道(鼻からのどにかけた部分)に炎症が生じる病気で鼻水以外にはくしゃみ、せき、発熱、頭痛、などの症状があります。

急性上気道炎の症状として黄色い鼻水が出る場合、ウイルスや細菌と戦ったあとの白血球の死がいや免疫細胞が鼻水に混ざって色がついている状態だと言われています。急性上気道炎の初期は透明で粘調な鼻水が炎症のピーク時には黄色い鼻水になり、炎症がおさまって治る頃になると、また透明な鼻水になることが多いようです。黄色い鼻水が長期続かなければあまり心配はないと思います。

2:急性副鼻腔炎

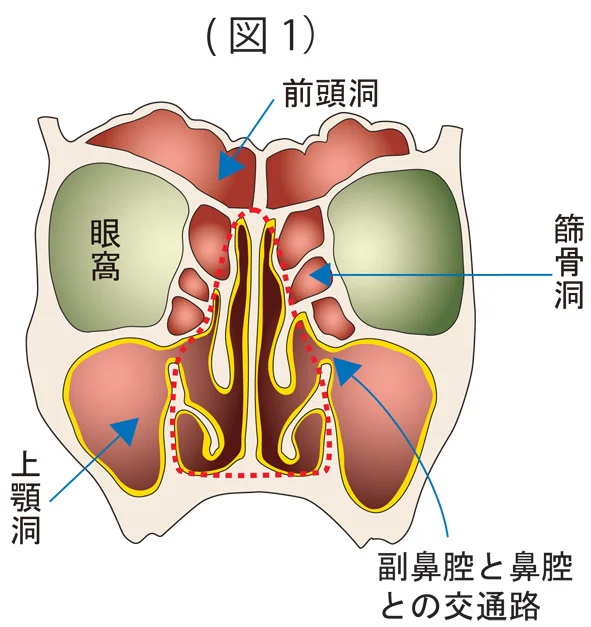

副鼻腔は鼻腔と細い穴でつながった空洞で正常であればその中には薄い粘膜が張っています。(図1)

副鼻腔は鼻腔と細い穴でつながった空洞で正常であればその中には薄い粘膜が張っています。(図1)

急性上気道炎は主に鼻腔の感染ですが、これが細い穴を介して副鼻腔にまで炎症が広がると急性副鼻腔炎になります。したがって上気道炎のくしゃみ、せき、発熱などの症状がおさまった後も黄色い鼻水が続く場合は急性副鼻腔炎を疑います。

黄色い鼻水以外の症状としては炎症が強い部位の疼痛も起こりえるので頬やおでこ、目の奥などの痛みを伴う場合もあり、鼻水が喉に落ちると後鼻漏感や咳、痰の原因にもなります。

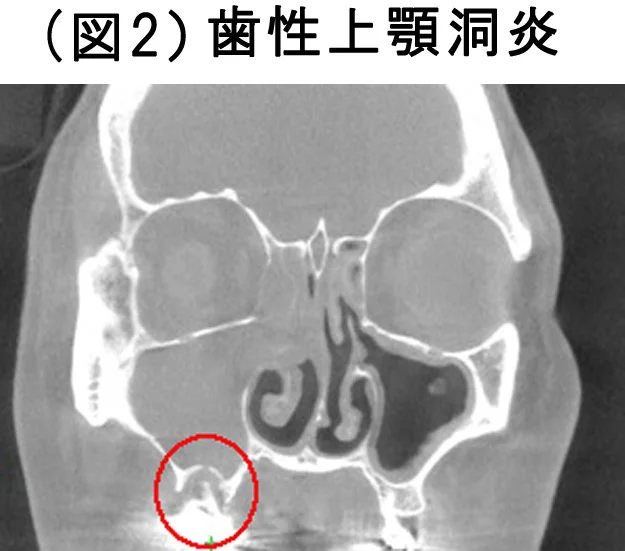

上気道炎以外の原因で急性副鼻腔炎になる場合もありますが、よく見られるのは虫歯が原因となる歯性上顎洞炎です。(図2)

これは歯の炎症がすぐ上の上顎洞に広がった場合に起こり、主に片方だけで黄色い鼻水と共に頬部痛を伴うことも少なくありません。炎症がさらに広がれば上顎洞のみならず篩骨洞や前頭洞にも広がります。

3;慢性副鼻腔炎

急性副鼻腔炎が長引いて治らない場合慢性副鼻腔炎になります。

急性副鼻腔炎が長引いて治らない場合慢性副鼻腔炎になります。

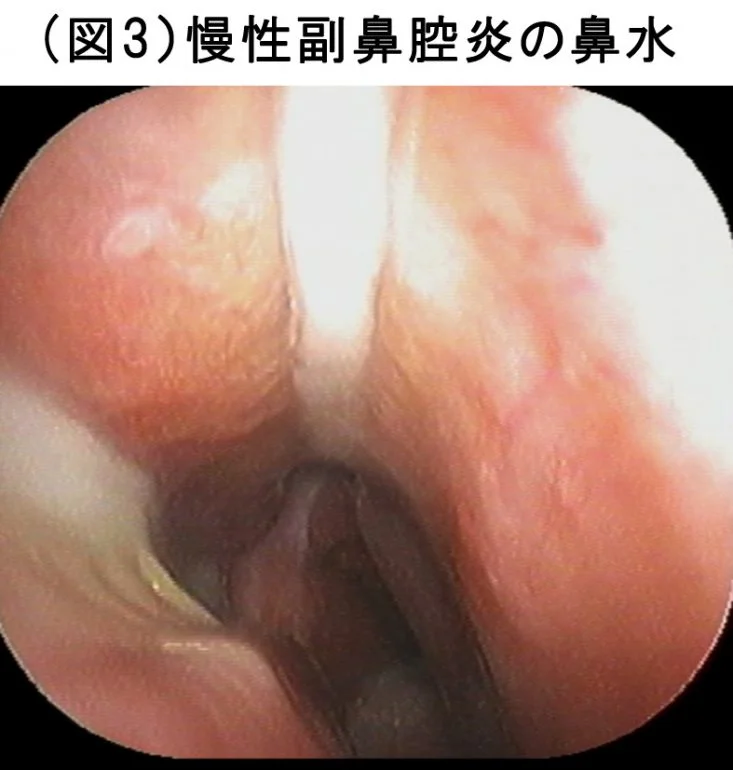

一般的には3ヶ月以上続いた場合は慢性と判断されます。慢性副鼻腔炎の場合は急性副鼻腔炎ほど黄色い鼻水や青い鼻水の頻度は少なく、白く混濁した粘調度の高い鼻水を認めることが多いです。

ただし急性副鼻腔炎が片側であったり一部の副鼻腔病変が多いのに対し、慢性化すると両側で多くの副鼻腔が罹患します。

また、慢性であっても感冒などで急性増悪時には黄色い鼻水も認められます。

4:好酸球性副鼻腔炎

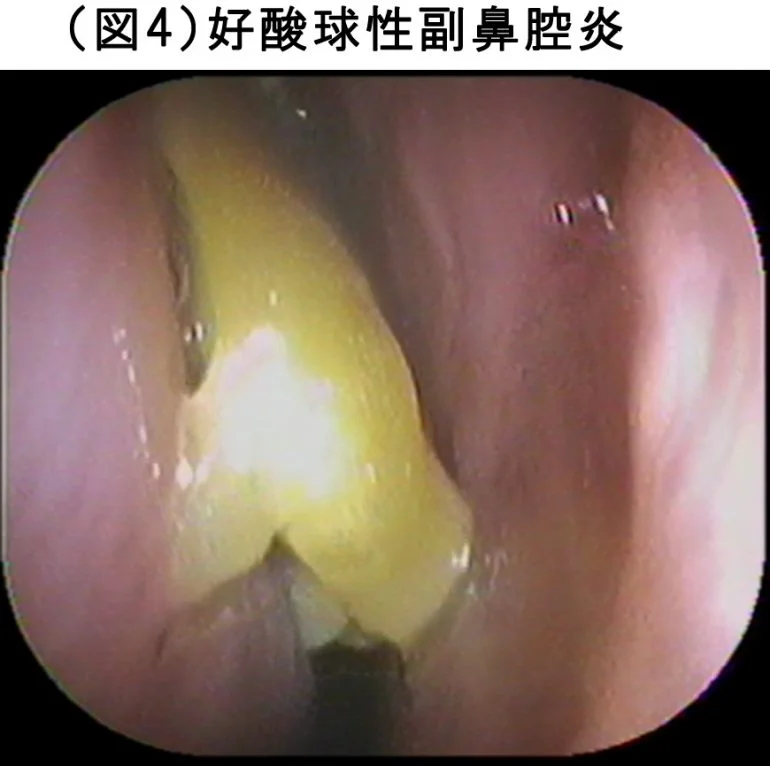

慢性副鼻腔炎の一種ですが特有の黄色い鼻が出るので、別の項として説明します。

慢性副鼻腔炎の一種ですが特有の黄色い鼻が出るので、別の項として説明します。

自身の白血球の一種である好酸球が鼻水や粘膜中に増加して起こる副鼻腔炎で近年注目されています。ポリープ(鼻茸)ができやすく、嗅覚の低下が起こりやすく、喘息の合併もしばしば認められ、治りにくく再発しやすいというやっかいな特徴を持っています。

したがって重症度によっては難病に指定されます。

この副鼻腔炎に伴う鼻水は黄色く、極めて粘調度が高く、液体と言うより半分固体でスライムのような印象を受けます。詳しくは好酸球性副鼻腔炎の項をご参照下さい。

5;鼻前庭湿疹

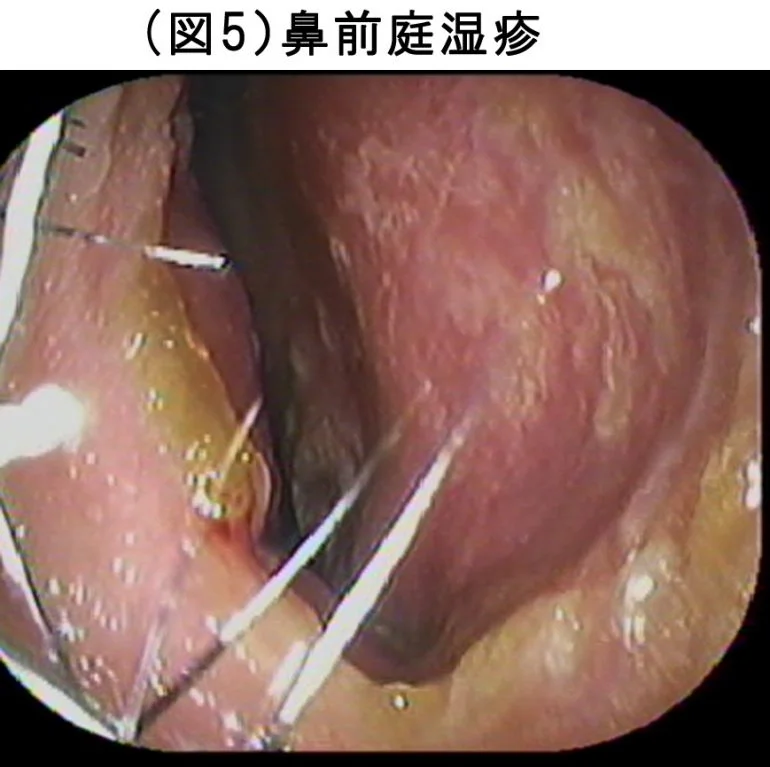

鼻水ではありませんが、黄色いかさぶた(痂皮)やいわゆる鼻クソが鼻の入り口近くに付着する病気です。原因のほとんどが鼻の触りすぎです。それによって入り口近くの鼻粘膜が荒れて滲出液が出て固まります。血が混じることも少なくありません。これが付くとかゆみが出たり、臭い感じがするので掃除しようとして鼻を強くかんだり、さらにほじったりします。この悪循環でまた痂皮が付着します。

鼻水ではありませんが、黄色いかさぶた(痂皮)やいわゆる鼻クソが鼻の入り口近くに付着する病気です。原因のほとんどが鼻の触りすぎです。それによって入り口近くの鼻粘膜が荒れて滲出液が出て固まります。血が混じることも少なくありません。これが付くとかゆみが出たり、臭い感じがするので掃除しようとして鼻を強くかんだり、さらにほじったりします。この悪循環でまた痂皮が付着します。

患者さんは黄色い鼻がでて臭いので副鼻腔炎を疑って受診される場合が多いですが鼻の入り口の皮膚と粘膜の移行部のみに痂皮がついて小久の鼻腔内は全く正常な方も多く見られます。

黄色い鼻水の治療(治し方)

1:感冒、上気道炎

ウイルスの感染は基本的には対症療法になります。すなわち鼻水が出れば抗ヒスタミン剤、熱が出れば解熱剤です。

ウイルスそのものには抗菌薬は無効ですので自身の免疫力がウイルスを退治するのを待つのが原則です。

ただ、ウイルス感染に続いて細菌感染が起こった場合は抗菌薬が必要になる場合があります。

基本的には上気道炎に罹患して1週間以上も黄色い鼻が続く場合は細菌感染が疑われます。この時に使用する抗菌薬は予想される細菌に対して感受性のある抗菌薬を用います。

2:急性副鼻腔炎

急性鼻副鼻腔炎も発症のきっかけの多くはウイ ルスですが、数日後には細菌感染に移行する場合が多いと言われています。

原因となる細菌の主なものはインフルエンザ菌, 肺炎球菌の2菌種ですので黄色い鼻が続いた場合の基本的治療はこれらに対する抗菌薬投与です。

小児では AMPC(ワイドシリン) ある いは ABPC(ビクシリン) の常用量を,成人では他に CDTR(メイアクト),CFPN(フロモックス)などの常用量を5日間ほど投与し経過をみます。改善が見られない場合はクラビット、ジェニナック、グレースビットなどのニューキノロン系抗菌薬を用います。抗菌薬以外の治療では処置として鼻処置(鼻洗浄,自然口開大処置を含む),上顎洞穿刺・洗浄などがありますが医学的根拠は乏しいともされています。

3;慢性副鼻腔炎

A;薬物療法

急性副鼻腔炎が慢性化した場合は慢性副鼻腔炎となりますが、この場合の薬物療法としてはクラリスロマイシン(クラリス)やロキソスロマイシン(ルリッド)などの14員環マクロライド系と呼ばれる抗菌薬の少量長期投与が標準的治療とされています。

重要な事は抗菌薬の一種であっても細菌を死滅させる効果を期待するものではなく、ムチンと呼ばれる粘液のもとになるものを作らないようにして粘液の過剰分泌を抑制したり、サイトカインと呼ばれる物質の過剰分泌を抑制したりすることによるものです。

また最近では粘膜にとって都合のよいグルココルチコイドと呼ばれるものを生み出すとも言われ多方面から炎症状態を改善するとされています。

そのためには常用量の半分程度を数ヶ月間服用する必要があります。クラリスでは200mg1錠を2~3ヶ月、長くて半年くらい継続的に服用するのが一般的です。

よく慢性副鼻腔炎が治らないと言って受診される方の中には悪化時だけ短期間で抗菌薬を服用して症状がなくなったら治ったと思って治療を中止されている方を見かけますが、最終的な治癒にはCTなどの画像診断で陰影が消えるまで治療することが重要です。

くれぐれもマクロライド少量投与なども自己判断で中止しないで下さい。

B:手術療法

マクロライド少量長期で改善されない場合は手術が必要となることが多いです。2~3ヶ月、長くて半年くらいの薬物療法や通院による鼻処置やネブライザーでも改善されない場合は手術適応と考えられます。手術の目的は鼻腔の形態を改善して鼻腔と副鼻腔との間の換気をつけること、排泄路を作ることが重要で必ずしも粘膜すべてを除去するのが目的ではありません。したがって以前のように歯茎を切開する必要も無く、出血や体への負担が少ない内視鏡下手術が主流となりました。入院期間も平均で1週間以内に短縮されつつあり、当院では中等度以下であれば日帰りで、重症でも一泊二日で行います。

4:好酸球性副鼻腔炎

A;薬物療法

好酸球性副鼻腔炎には14員環マクロライド系抗菌薬はあまり有効ではありません。細菌感染を合併している場合には一時的に抗菌薬でやや改善しますが好酸球の浸潤を主体とした Th2 炎症 が本疾患の本態であり抗菌薬は根本的な治療にはなりません。

現在好酸球性副鼻腔炎に最も有効とされている薬物はステロイドです。

ただしステロイドはその量や投与期間によって様々な副作用が起こる可能性もあり、漫然と投与できるものではありません。点鼻ステロイドや喘息に用いる吸入ステロイドを鼻から吐く方法はほぼ副作用が無く安全性は高いですが鼻茸(ポリープ)やスライム状の鼻水が充満している好酸球性副鼻腔炎には効きにくいと言われています。

近年、最も注目されている薬物は生物学的製剤です。これは重症喘息に適応のある薬剤でIgE抗体「ゾレア」、抗IL-5抗体「ヌーカラ」、抗IL-5受容体α抗体「ファセンラ」、IL-4/13受容体抗体「デュピクセント」などがあります。好酸球性副鼻腔炎は喘息に合併している場合が多いので喘息の治療としてこれらを投与すると副鼻腔炎も改善するという報告が増えています。ただし、すべての好酸球性副鼻腔炎に対して必ずしも有効ではなく、薬価も高く、まだ新しい薬ですので副作用の面からも慎重な使用が必要です。

B:手術療法

ステロイドを使うにも手術を行うにしても本来的には好酸球性副鼻腔炎の確定診断が望ましいです。この疾患は診断基準がすでに決められており、重症度によっては難病に指定されています。ただし確定診断にはポリープを一部取るか手術で粘膜を採取して、その中の好酸球が多いことを証明する必要があります。

好酸球性副鼻腔炎は難治性で再発しやすいことが知られていますが、手術の目的は診断をつけることと、換気排泄を行うこと、病的な粘膜をできる限り除去することです。術後に鼻の洗浄やステロイドの局所的投与を行うことによって持続的なステロイド内服を行わなくても良好な状態を維持できる方は多く認められます。

当院でも日帰りや一泊二日で好酸球性副鼻腔炎の手術を行っております。詳しくは好酸球副鼻腔炎の項をご参照下さい。

5;鼻前庭湿疹

鼻の入り口を触りすぎる、鼻を強くかみすぎる、鼻をほじるといった粘膜への障害で起こる病気ですので触りすぎないようにすれば改善していくことが多い病気ですが、痂皮(かさぶたや鼻クソ)を無理に取らないでお風呂上がりなどの鼻が少し湿った状態の時に、ぬれガーゼなど優しく痂皮を拭き取った後でステロイドの軟膏を塗ると治っていきます。

鼻炎に伴う鼻水を強くかみすぎたことがきっかけになる場合もあるので、抗ヒスタミン剤などを内服することもあります。

黄色い鼻水に関するQ&A

黄色い鼻水は一般的な風邪の症状なのでしょうか?

黄色い鼻水は一般的な風邪の症状の一つです。

風邪を引いた際、鼻の粘膜がウイルスや細菌によって刺激されると、炎症が引き起こされ、鼻水が生じます。初めは透明な鼻水が出ることもありますが、時間とともに黄色くなることがあります。

一週間以上長引く場合は副鼻腔炎(蓄膿症)になっている場合もあります。

黄色い鼻水が何日間続く場合、医療機関を受診すべきですか?

一般的な風邪の場合、黄色い鼻水が数日から1週間程度続くことがあります。

しかし、鼻水に加えて高熱や激しい頭痛、咳や呼吸困難がある場合、または黄色い鼻水が7日以上続く場合には、早めに医療機関を受診することをおすすめします。

黄色い鼻水がアレルギーの症状なのか心配です。どのように判断すればよいですか?

黄色い鼻水がアレルギーの症状であるかを判断するには、他のアレルギー症状との関連を確認することが大切です。

くしゃみ、かゆみ、目の充血などのアレルギー症状が同時に出ている場合は、アレルギーが原因と考えられます。

しかし、症状が長期間続く場合やアレルギーに特有の症状が見られない場合は、他の要因も考慮して医師の診断を受けることをおすすめします。

一般的にはアレルギーの鼻汁は水性で透明に近いことが多いので黄色い鼻水が続く場合は細菌やウイルス感染による副鼻腔炎の可能性も考える必要があります。

黄色い鼻水を緩和するための自宅でのケア方法はありますか?

自宅でのケア方法がいくつかあります。

十分な休息と水分補給が大切です。加湿器を使って室内の湿度を保つことも鼻の乾燥を防ぐために役立ちます。また、塩水を使った鼻洗浄や温かいスープの摂取も鼻づまりを軽減するのに助けになります。

ただし、症状が長期間続く場合や重篤な症状が見られる場合は、医療機関を受診して専門家のアドバイスを仰ぐことが重要です。

黄色い鼻水は重篤な病気の兆候なのでしょうか?

黄色い鼻水自体は一般的な風邪やアレルギーの一部として現れることがありますが、一般的には重篤な病気の兆候ではありません。

ただし、症状が長期間続く場合は、細菌やウイルス感染による副鼻腔炎の可能性も考えられますし、高熱や息切れなどの他の深刻な症状が見られる場合には、別の病気の可能性も考慮すべきです。

不安な場合は早めに医療機関を受診して適切な診断を受けることが大切です。

参考

このページでは院長・川村が多数の手術や臨床経験に基づいた少し専門的な症状や病気の解説、学会などで得られた最新の知見など少し深い内容を追加していきたいと思います。

やや専門的で難しい部分もあるかもしれませんが、症状や病気の詳しい内容を知りたい方には参考にしていただけると思います。

監修医師

| 医院名 | 医療法人 川村耳鼻咽喉科クリニック |

|---|---|

| 院長名 | 川村繁樹 |

| 資格 | 医学博士 関西医科大学耳鼻咽喉科・頭頚部外科 特任教授 身体障害者福祉法第15条指定医 |